2024年 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 / 2023年 / 12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 / 2022年 / 12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 / 2021年 / 12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 / 2020年 / 12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 / 2019年 / 12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 / 2018年 / 12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 / 2017年 / 12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 / 2016年 / 12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 / 2015年 / 12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 / 2014年 / 12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 3月 / 2月 / 1月 / 2013年 / 12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 3月 / 1月 / 2012年 / 12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 / 2011年 / 12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 / 2010年 / 12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 /

母を偲ぶ会(二)記念の品 (2024/03/28 )

母を偲ぶ会(一)会を終えて (2024/03/20 )

クロワッサン「着物の時間」整理収納アドバイザー中山真由美さんの着物物語を取材しました (2024/03/08 )

定期検査へ――癌サバイバーの日常 (2024/02/04 )

クロワッサン「着物の時間」ちぇらうなぼるた店主 大山和子さんの着物物語を取材しました (2024/01/30 )

猫の手術、その後 (2024/01/26 )

猫の手術 (2024/01/15 )

新年ご挨拶 (2024/01/09 )

クロワッサン「着物の時間」、華道「真生流」副家元 山根奈津子さんの着物物語を取材しました (2023/12/30 )

© 2011 Maya Nishihata

All Rights Reserved.

やまと絵の本質とは何か~~ヨーロッパ、中国絵画との比較から 2023/11/22

ツイート

前回のブログで東博「やまと絵展」について簡単なレビューを書いた。その中で、特に愛する二点の作品があることも書いたのだけれど、何故その二点を特に素晴らしいと思うのか、もう少しきちんと書いてみたいと思う。

と言うのも、それはとりもなおさず日本美術の真髄とは何かということ、ひいては日本人の精神世界を考察することにつながると思えるからだ。20代の頃に紆余曲折、ヨーロッパと中国をうろうろしながら考え続けて来たことをまとめてみたくなったのだ。そう、二枚のやまと絵の傑作に背中を押されて。

はじめにその二点を改めて挙げておく。

一点は、金剛寺所蔵の国宝「日月四季山水図屏風」

もう一点は、東京国立博物館所蔵の重要文化財「浜松図屏風」

ともに室町時代の作品だ。

描きぶりから、日月図屏風が応仁の乱前後、浜松図屏風はもう少し後の時代、信長など、戦国の英雄がちょうど生まれて来る頃あたりの作かなと感じるが、私は専門家ではないので正確なことは分からない。

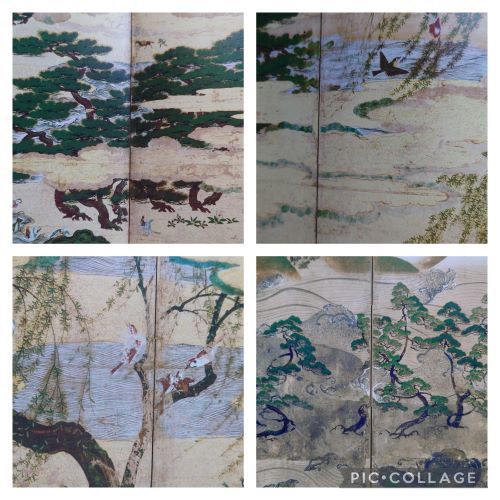

そして、作品の画像は今はネット上で簡単に得られるので画像検索して頂ければと思うし、何より実物を見に行って頂きたいと思う。ただ、今回の図録から、部分に寄った写真を撮って掲載しておく。本稿の主題に関わるので、これらの画像を覚えておいて頂けたらと思う。

*

さて、ここで、20代の私のことを書いてみたい。

当時の私は大学で西洋哲学を専攻し、長期の休みにはフィレンツェやミラノにホームステイ、卒業後も仕事の合間に独学で西洋哲学の勉強を続けていた。当時父がローマに赴任していたこともあって度々イタリアを中心にヨーロッパ各地を旅して回り、だからヨーロッパの絵はよく見ていた方だと思う。

そのような生活の中で、ある日つくづくとため息をついた。ヨーロッパ人って、本当に、聖書とギリシャ神話しか描いていないな、と。

もちろん、近現代になれば違う。けれど大まかに言って17世紀後半までは、彼らは本当に聖書とギリシャ神話しか描いていない。特にフィレンツェに暮らして毎日毎日ルネサンスを肌に感じていると、どちらにもさして思い入れのない私は「Basta, grazie=もうお腹いっぱいです!」と叫びたくなってしまうのだ。そしてとても奇妙にも感じた。ヨーロッパの画家は何世代も何世代も同じ画題ばかり描き続けて、飽きはしなかったのだろうか? と。

美術を専攻していた訳ではないからこその素朴な疑問だが、更にこうも思った。ヨーロッパにはこんなに美しい森や湖や木や花や霧たなびく空があるのに、何故画家たちはそれを描こうとしなかったのだろうか、と。

もちろん、当時は画材も紙も貴重品だから、おいそれとは購入出来なかっただろう。しかし貴族や国王から注文があれば描けたはずだ。つまり、国王も貴族も自然を主題とした絵を求めていなかったということになる。

実は、我が家は母が日本美術史の研究者で、私は子どもの頃から日本美術に親しんで育った。今回の「やまと絵展」でも明らかな通り、日本人は古代より山や川や鳥や花を描きまくって来た。

もしも中世の日本人絵師が何かのことで嵐の日に流れ流されローマに住むことになったとしたら、ローマには七つの丘があるから、腕に寄りをかけて「五月オリーブ カンピドリオの丘図」あたりを描いたはずだ。そう、「吉野山図」の要領で。日本では常に自然が賛美され、最も重要な画題であり続けて来た。

ところがその自然を、1700年近くヨーロッパ人はうっちゃって来たということになる。いや、一応自然も描いてはいる。しかもその〝正確な再現〟を模索して、ついには遠近法を発明までして描いている。しかし、あくまでキリストやらマリアやらヘラクレスやらアポロやら誰やら彼やらが奇跡や戦いや覗き見やら何やらをしている、その後方の背景としてだ。ヨーロッパ絵画では、長く、自然は絵の片隅に押しやられていた。

*

そのことに思い当たった時、確かローマのどこか回廊のようなところを歩いている時だったが、思わず立ち止まって、ああ、でも、それこそがヨーロッパなのだと思った。

ヨーロッパで暮らし、ヨーロッパ哲学を学んでいると、いたる所に〝絶対〟を感じる。

たとえば今、目の前にある木や石。それを作った〝神〟という絶対。それからもう一つ、〝イデア〟という絶対もある。

イデアはギリシアの哲学者プラトンが提唱した概念だ。今、自分の目の前にある木や石はどれも一個きりの個体だが、私たち人間の知性はそのような一つ一つの現実の個体を超越した〝木のイデア〟〝石のイデア〟を知っている。それは木を木たらしめる、石を石たらしめる存在の核心だ。だからこそ人間はたとえ百万個の石がそれぞれに違った形をしていても、どれも〝石〟だと認識出来る。ごく簡略化して言うとそのような考え方だ。

このイデアと神という二つの絶対が、やがて結びついていく。ギリシャ哲学とキリスト教は本来まったく別の時代に、別の場所で生まれた関連度ゼロの思想体系だったが、何人かの哲学者が出て融合させたのだ。

彼らはこう考えた。プラトンの言うイデアの中で、至高のイデアとは善のイデアである。そしてこの善のイデアこそ、キリスト教の神に当たる、と。ちょうど日本の中世期にお坊さんたちが神道と仏教を融合させて、天照大神は大日如来!と考えた、あの歴史の授業で習った「本地垂迹説」「神仏習合」と同じ思考操作だ。そして万物の中で我々人間だけがイデアを認識出来る。それは神から理性という恩恵を与えられたからである、と。

‥‥スーパーざっくり言うとこのように、ヨーロッパ人はギリシア哲学とキリスト教を融合させて世界をとらえて来た。そして彼らのこのような理性を至高とする精神のあり方が、絵画にそのまま表れていると思うのだ。

*

ヨーロッパの精神に従えば、そこには一つの方向性が生まれる。

永遠普遍のイデアが上位であり、時が経てば消滅してしまう個別の個体は下位に属する。そのような上から下への方向性だ。だから木のイデアが上位であり、今、目の前に生えているオリーブの木は下位に属する。

或いは、理性を有し木のイデアをとらえることが出来る人間が、木よりも上位であるという方向性もある。木だけではない。鹿よりも熊よりも狼よりも、自然界のあらゆる万物より人間が上位である。人間は理性を持つ故に、自然の頂点に立っている。そのような、やはり上から下へ見下ろす方向性だ。

このような方向的精神は、自然を観察的に眺める。それは下位にあるものを系統立てて把握・支配しようとする理性の働きであり、また、偉大なる神がお創りになった自然を、可能な限りその神に近い視点で把握しようとする努力でもある。だからこそヨーロッパ絵画では、長く、自然は背後に押しやられたのではないだろうか。主題として賛美されるのは神でなければならないのだ。

*

これは文学でも同様ではないかと思われる。

実は、私の父はヨーロッパ文学の研究者であり、専門はルネサンス期の文学だが、ギリシャから近代まで主要な文学作品を原書で読んでいる(ラテン語を含め、何と七か国語に通じているのだ)。

本稿を書くに当たり、その父とも話し合ってみたが、ヨーロッパ文学で、純粋に風景を叙述したり、賛美した詩は見当たらないという。「ホメロス」などギリシャの叙事詩、或いはペトラルカあたりも書いていそうに思ったが、必ず神や人間の営為とからんで叙述されているという。

万葉の昔から自然を愛で、歌に詠んで来た私たち日本人の精神世界との何と大きなくへだたりだろう。日本とヨーロッパ、どちらが優れていると評価を下したい訳ではない。ただただその差異に吃驚するのだ。

*

やがてそんなヨーロッパにも市民社会が生まれ、教会の力が弱まるに従って、絵画の主題にも変化が現れる。まず、人間を主題とした絵が描かれるようになり、やがて自然も絵画の主題に据えられる。オランダやドイツでは17世紀後半から、フランスやイギリスに至っては、ようやく19世紀に入ってから。風景画の登場はつい最近のことなのだ。

しかし、そんなヨーロッパの風景画は、それでもやはり、プラトン以来のイデアの精神を内に有していると感じる。

ミレーは、コローは、そしてかつて背景として自然を描いたラファエロやダ・ヴィンチもそうだったが、目に見える通りに正確に、つまりは理性的に自然を描くことに多大な努力を払っている。正確性ではなく心に感じるように描くという態度は、ターナーや印象派の登場まで待たなければならない。ヨーロッパはひたすらに、理性的把握の内側で自然を再現しようともがき続けたのだ。

*

ここで再び私自身の話に戻りたいと思う。ヨーロッパと日本を行きつ戻りつうろうろしていた私は、ある時、香港台湾映画に激しいショックを受け、突如中国留学を決意する。きっかけとなったのは王家衛の「天使の涙」という作品だった。

「ここには、余白がある」

スクリーンを見つめながら震える思いでそう感じた。それが衝撃の根源だった。そしてその衝撃が私の人生を一変させ、ついには中国に向かわせることになったのだ。つまり〝余白〟が私の人生を変えたことになる。

では、余白とは何か。それは、カットから次のカットへの時間の長短のつけ方から生まれる〝時間の余白〟であり、また、極端な広角レンズの使用が生み出した、文字通りの〝画面上の余白〟だった。私はそこに強烈な美を感じたのだ。

後から考えれば、それは、先祖返りだったのだと思う。そう、幼い時から親しんで来た東洋の美への回帰だ。

哲学を専攻したことからヨーロッパ美術にどっぷりつかることになり、10年近く、理性的に構築された美を見続けていた。その長い年月の後に突然、広角レンズによって極端に歪み、多くの余白をはらんだ不安定な画面構成を見せつけられた時に、その美の方を何百倍も美しいと思う自分がいたのだ。

日本美術、中国美術では、余白は自明の存在だ。

山を描き、滝を描き、その周りの他の山々や道や田園風景やらを描いてもいいが、別に描かなくてもいい。どーんと余白にしても何の違和感もないし、雲や霞をたなびかせ、もやもやもやっと処理しても構わない。日本では時に、その雲が現実には存在しないキンキラキンの金雲だったりもする。

私たちの美術には、見えた通りに、正確に、理性が把握する通りに完璧に描き出そうという意志が、そもそも存在していない。だからこのような描き方が生まれるし、むしろヨーロッパ的に画面の隅々まで正確に描けば、日本美術や中国美術ではうるさく感じられてしまうだろう。

そうではなくて、我々が描こうとして来たのは、山なり滝なりに心を奪われた時に見た者が受ける、その一瞬の感覚だ。霊峰と呼ばれる山へ近づいて行った時、或いは、紅葉の色づく谷間の道を歩く時、我々はその山をただ一心に見つめ、紅葉に目を見張り、その時眼球と心とは一直線に結びついて、レンズの焦点を合わせるように山だけが、紅葉だけが視界に特権的に浮かび上がっているはずなのだ。その時周辺にあるものは視界から一瞬間消滅し、何なら視角の端が急に六次元に歪んでいても気づかないのかも知れない。いるのかいないのか知れない全知全能の神が見るように、視角内のすべてのものに目配りすることなど、本当は人間はしていない。遠近法などあってもなくてもどちらでもいい。主観的ではない見方なと本当はあり得ないのだ。

そして日本美術でも中国美術でも、私たちの目の前に広がる自然は常に重要な画題だった。

*

もちろん、日本人と中国人の美意識がすべて一致している訳ではない。

中国で暮らしていると、〝大きさ〟を感じる。自分が暮らしている大地が日常の感覚でとらえられる範囲を超えて果てしなく遠方まで広がっていて、その土の上には時に奇怪な形の山や、海としか思えない巨大な河が現れる、そのような巨大で奇怪な感覚。

中国の叙景詩はこの感覚の上に詠まれているし、水墨画にはたとえば日本では見たこともない岩肌の山が描かれている。中国人も自然を賛美するが、宇宙的とでも言ったら良いのだろうか、人知を超えた自然を前に、天晴と賛美するような側面を持っている。

*

ひるがえって日本人と自然の関係はどのようなものだろうか。

思えば、日本の自然はすべてにおいてほどよいのかも知れない。

それなりに暑い時期も寒い時期もあるが、二ヶ月ほどを耐えれば過ごしやすい季節が訪れ、山も川も人間に対してそこまで挑戦的ではない。もちろん大地震という恐怖はあるが、一生のうちに出逢うか出逢わないか。そしてどこにいても数日も歩けば必ず海に到達して、私たちの大地には区切りの線が引かれている。その区切りの中で、草木が花を咲かせ実をつけ葉の色を赤や黄色に変え、渡り鳥がやって来て去って行く。このようなほどよい自然と私たちは友人のような関係を結んで来た。

だから、日本人にとって自然は征服するものではなく、人の下位にあるものでもなく、しかし理解不能なほど巨大でもない。美しく細やかでくるくると変化し、親しく私たちの傍らに息づいている。この感覚、我々にとって当たり前のこの親しい感覚が、歌にも絵画にも表現されているのではないだろうか。

そしてその最も成功した姿を、「やまと絵展」の二作に見るように思う。

ともに自然の風景を描いたものだが、添付した部分写真を見てほしい。波が、枝が、雲が揺れ動いていることが分かるだろう。

もちろん、揺れ動く自然のさまを描写したやまと絵は星の数ほどあるが、この二作はその表現が特に抜群に秀でている。構図への絶妙な配置、筆致のどの一線も凛と力をたくわえ、その確かな画力が更に揺れる自然の表現に向かっているのだ。

実際に作品の前に立つと、確かに風が渡るのを感じる。波の音が聞こえ、木々の枝がゆっくりとしなり、その時、私たちは確かにその風景を目撃している。正しく描かれているからではない。遠近法は激しく狂い存在しない金色の雲がたなびき、まったく正しい描写ではないが、だからこそ私たちは本当にその景色を見ることになる。たまらなく美しく、たまらなく近しい私たちの自然が目の中にいっぱいに広がっている。その時、鳥に、木々に、波や風に私たちの喜びや悲しみが重なり、一つに溶け合って風に揺れる。私たちは自然と一体になる。やまと心の最も高まった瞬間がこの二作には描出されているのだ。

これ以上書くことは何もない。ぜひ二作を見に足を運んでほしい。会期はあと一週間。二作は第一室と最終室に展示されている。