2026年 / 1月 /

2025年 / 12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 2月 / 1月 /

2024年 / 12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 /

2023年 / 12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 /

2022年 / 12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 /

2021年 / 12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 /

2020年 / 12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 /

2019年 / 12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 /

2018年 / 12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 /

2017年 / 12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 /

2016年 / 12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 /

2015年 / 12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 /

2014年 / 12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 3月 / 2月 / 1月 /

2013年 / 12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 3月 / 1月 /

2012年 / 12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 /

2011年 / 12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 / 2月 / 1月 /

2010年 / 12月 / 11月 / 10月 / 9月 / 8月 / 7月 / 6月 / 5月 / 4月 / 3月 /

猫の形見を譲る (2025/12/30 )

マイファースト体組成計 (2025/12/20 )

クロワッサン連載「着物の時間」発酵料理家 清水紫織さんの着物物語を取材しました (2025/12/14 )

打ち上げ会 (2025/12/01 )

「美しいキモノ」編集部訪問 (2025/11/22 )

新著出版のお知らせ (2025/11/12 )

養老孟司先生×中川恵一先生 生、死、病をめぐる対話を取材しました――「いのちのレッスン」婦人画報12月号にて (2025/11/06 )

道明? DOMYO? OYMOD! (2025/11/05 )

映画『国宝』感想 (2025/10/27 )

*日記の写真はデジタルカメラと携帯のカメラで撮影したものであり、作品写真ほどのクオリティはないことをご理解下さい。「本気で写真撮る!」と思わないと良い写真が撮れない性質なのです。

*這本日記基本上用日文寫、沒有中文和英文翻譯。可是不定期以中文來寫日記。請隨性來訪。

*日記的相片都用數碼相機或手機相機來攝影的、所拍的相質稍有出入、請諒解。我一直覺得不是認真的心態絕對拍不出好的東西。

All Rights Reserved.

年頭ご挨拶 2026/01/21

ツイート

大変間の抜けたご挨拶となりお恥ずかしい限りですが、皆様、新年明けましておめでとうございます。

年明けすぐに大きな原稿の〆切を控えていたため、年末年始はほぼ返上で机に向かい、その後も仕事にプライベートに多くのお声がけを頂いて駆け回っているうちに、一月も下旬になってしまいました。

とにかく大変元気に過ごしています。

昨年は、二年近くをかけて取り組んでいた村田あき子さんの本を上梓することが出来、また、雑誌の方でも大変にやりがいのある原稿に取り組むことが出来ました。

本は、お蔭様で一時アマゾン欠品となるなど、好評を頂いているようです。ご高覧頂いた皆様に心より御礼申し上げます。

そして、新しいこの一年は、〝脱皮〟の年にしようと思っています。

これまでの仕事を見直して、より自分の個性を打ち出せる仕事に厳選すること。

また、これまでは体調が万全ではなかったこともあり、頂いた企画をやり遂げることで手一杯となっていましたが、今年からは、自分自身から湧き出るもの、自分自身が心から書きたいと思うことを直接的なメディアを使って発信していきたいとも思っています。

更に、数年がかりで取材や調査を重ねる必要のある、長年温めて来た企画にもいよいよ取りかかる所存です。

このような次第で、ご挨拶は間が抜けてしまいましたが、胸の中は希望に満ちています。

古い殻を脱ぎ捨て、新しい言葉を紡いでいきたい。まずは来月発売の雑誌に掲載されるエッセイをお待ちください。

どうぞ本年もよろしくお願い申し上げます。

(写真は、我が家の庭で毎年一番に花を咲かす沈丁花の膨らみかけたつぼみ、そして、地面から顔を出し始めた水仙の葉先)

猫の形見を譲る 2025/12/30

ツイート

12月に入ってから東京はずいぶん寒くなって、今年の初めに逝ってしまった猫のチャミのことをとりわけ思い出す。

チャミは子猫の頃から私の膝の間に入るのが好きで、特に冬には私が和室で仕事をするのを待ち構えどかりと7キロ越えの体重で乗って来た。そのままぷすぷすいびきをかきながら寝たりしていたから、今は膝があまりにも軽くて、それで泣いたりしてしまう。

チャミは私の膝の他にもたくさんの寝場所を持っていた。

この間数えてみたら夏冬合計で23か所!もあって、時間帯や気分次第で細かく場所を変えていた。

その中で、夜の時間帯の気に入りの一つが私の仕事部屋の机の下に置いた猫ベッドで、吉祥寺の「ネコセカイ」オリジナルを何代も買い替えて愛用していた。

昨年秋の終わり、12月に入った頃から、チャミはだんだん左わきのがんが外から分かるほど大きくなって、その腫瘍に障るのか、私の膝にはまったく乗らなくなってしまった。そして一日の大半をその猫ベッドで過ごすようになった。

ところが写真の通りこの猫ベッドは屋根のないタイプだから、病人のチャミには寒いのではないか。そう、急に心配になってネット通販で三角形のドーム型ベッドを注文したけれど、何が気に入らないのかまったく入ろうとしなかった。それでもう一つ、少し大きめの楕円形のものを注文してみると、そちらにはごくたまに入ってくれた。

そうやって、机の下に二つのベッドを並べて、けれど大半は屋根なしの方でうとうとしながらチャミは最後の数週間を過ごした。

相変わらず保温のことが心配な私は机の一部を大きなラグで囲うことを思いついて、そうすると私自身は端に追いやられて窮屈にPCに向かうことになったのだけれど、もちろんそんなことは構わない。仕事をしながら時々覗き込むとチャミはいつも顔を上げて見返してくれた。体がつらい時にも私の気配をすぐに感じとってくれる、繊細でやさしい子だった。

*

そんなチャミの形見の猫ベッドを友人に譲ることにした。

インスタグラムでの投稿「昭和の暮らし帖」が大人気の染織研究家、吉田雪乃さん。

実は、チャミは我が家に遊びに来る友人の中でも特に雪乃さんが好きで、その雪乃さんのところのきんたさんとまるおさんに譲るなら、喜んでくれる気がした。あまり使わなかった楕円のベッドとまったく使わなかった三角ベッド。最後までチャミがメインの寝床にしていた屋根なしベッドは今もそのまま机の下に置いている。

送った結果は大成功だった。届いたその日から二匹の間で取り合いのケンカが始まり、意外にもチャミが見向きもしなかった三角の方が人気らしい。

そして、熾烈な陣取り合戦の結果、お兄ちゃんのまるおさんが三角、きんたさんが楕円に落ち着いて、でも、まるおさんは時々楕円にも入り込んで「こっちも本当は僕のだぞ」と威嚇活動をしているという。夜は雪乃さんのお布団で眠る二匹だけれど、日中はかなりの時間を入ってくれているそうで、やはりお譲りして良かったと思う。

上の2枚の写真は、チャミの最後の夏の初め、雪乃さん、そして、着付け師の川口恵美子さんとチャミが交流しているところ。何とこの時二人は我が家の和室の壁を塗り替えに来てくれて、チャミは興味津々で何度も見学に行っていた。

雪乃さんは、憧れのお姉さん。川口さんはお友だち。そんな気持ちで接しているのが見ていて分かった。二人にあれこれ話しかけてもらい、ニャーニャーとチャミも何か意見を言って。この後すぐに始まる夏の日差しのようにキラキラした時間だった。

*

そんな雪乃さんの家にベッドが到着したその日、不思議なことがあった。夜9時頃、きんたさんとまるおさんが二人して、急に家中を走り回ったというのだ。

もちろん、猫飼いなら、猫が時々そういう謎の興奮状態に入ることを知っている。ましてや多頭飼いとなれば、こちらが見ていないところでじゃれ合った勢いが余り走り回ることもあるけれど、その夜、二匹は居間に駆け込んで来て、そして窓の障子に向かってふー!ふー!と背中を丸くしたというのだ。

これは猫の威嚇のポーズで、虫でも来たのかな?と雪乃さんはわざわざ見に行ったけれど、何もいない。つまり二匹は見えない何かに向かってふーふーしていた訳で、しかも二匹同時はかなり珍しい現象だということも、猫飼いなら理解して頂けると思う。

だから、その時、チャミが遊びに来ていたのじゃないか。

そう、二人で話し合っている。自分のものだったベッドが憧れの雪乃さんのお家に行って、どんな子が使っているのか、チャミはきっと好奇心を持ったのだろう。そうしたら知らない猫がいるのに驚いたきんさんまるさんにふー!とされてしまい、チャミはおとなしい子だったから、困ってしまってちょっと垂れ目になっている姿が目に浮かんで来る。きっとそうだと信じている。

*

仏教では、死者は、馬に乗ってこちらの世界に帰って来るという。猫は何に乗って来るのだろう?

猫のことだから好きな時にぷんと尻尾を振れば、もうこちらに着いているのではないか、そんな風に思ってみたりする。そう言えば時々確かにチャミの気配を感じることがあるのだ。膝の間、ソファの、クッションではなくわざわざ背もたれの上、洋服ダンスの鞄の箱の後ろ。そうやって23カ所の気に入りの場所でうとうとしながら、チャミは私を見つめてくれている。そう信じて生きている。

マイファースト体組成計 2025/12/20

ツイート

子どもの頃、一番嬉しかったクリスマスプレゼントは〝リカちゃんハウス〟だった。

家型の外見で左右に開き、右がリビング、左が寝室で、家具も付いていた。確か両方の部屋をドアで行き来することも出来て、リカちゃん人形はもちろん、かばのクウちゃんとねずみのネズちゃんのぬいぐるみの家にも見立てて、何年も何年も憑りつかれたように遊び続けていた。

それから40年以上の月日が流れた今年、50代半ばの私が自分へのクリスマスプレゼントに購入したのは体重計だ。

こんなことを書くと多くの方の反感を買うかも知れないが、生来痩せ体質の私はどれほどお菓子を食べても太ったことがなく、これまで体重計に無関心で生きて来た。家には亡き母が使っていた体重計があるが、まったく使用しないため、ほこりまみれになっている。そんな私が今回、人生で初めて〝マイ体重計〟を購入した。

正確には体重計ではなく〝体組成計〟と言わなければならない。

恥ずかしながらそのような電子機器があることも、ついこの間まで知らなかった。

一応私のような知識ゼロの方のために説明しておくと、体重はもちろん、体脂肪率、BMI、骨格筋率、基礎代謝量などの多項目を乗るだけで瞬時に計測してくれる。私は特に〝骨格筋率〟を知りたくて購入を決めたが、それは、ファッションデザイナーの横森美奈子さんの影響による。

横森さんはがんサバイバーの先輩で、SNSへの投稿を日々私は熟読している。

特に共感するのは、がんや老いという負の人生イベントを、がっくりと悲観するのでもなく、かと言って私の最も苦手とする〝前向き病〟の人たちのように「がんは人生からの贈り物です!」などと引きつり笑顔で無理筋ポジティブにとらえるのでもなく、地震や台風と同じ、人生に避けられない災厄として、どう対処するのかが最有効かと考える現実路線の向き合い方に大変学ぶことが多い。

その横森さんが体組成計で日々筋肉量を確認されていると知って、すぐさま真似に走ってみたのだった。

横森さんもそうかも知れないが、典型的な文系人間の私はスポーツにまったく関心が持てず、何一つワークアウト的なことをしていないし、したくない。そんなことに時間を使いたくない‥‥というようなことをのんきに言っていられるのは、40代まで、と実感している。これは、家での転倒から一気に寝たきりになった母を介護した経験から悲しくつかみ取った、言わば〝体感〟だ。

筋肉。特に足の筋肉。それが人生の後半戦に決定的に影響する。精神論ではどうにもならない。自立して、自分らしく生きていくためには即物的に、現実的に、足。足にしっかりと筋肉がついていなければならない。高齢者になってからあわてても手遅れだから、50代の今から鍛え続けなければらない。そのためにはまず自分の筋肉量を把握しなければならない‥‥

‥‥という訳で、体組成計である。

計測してみると、幸い、現在の私はどの数値も標準内におさまっている。

相変わらずの痩せ体質で、体脂肪率は標準値の中でも最低域。甘いものが欠かせず毎日大量のお菓子を食べまくっているのに何故?

しかし、太らないのは良いとしても、万が一大地震で遭難などしたら体内に余剰栄養が何一つないことになる‥‥などと本題に外れたことに思いをめぐらせたりもしつつ‥‥

今回、購入の際に絶対に外せないと考えたのが、計測値をBluetoothで携帯アプリに送る機能だった。

この機能の特に優れた点は、日々の値の移り変わりを携帯上にグラフ化して表示してくれることだ。私のような現実路線派の人間にとってはぴょんと飛びついてしまう機能で、実際、毎日グラフを見て悦に入っている。もやもやと抽象的だったものが見える化されていることが、ただ無条件に嬉しいのだ。

機種は、エレコム社のECLEARを購入した。

くすみカラー好きのため、本当は別のメーカーのベージュ色のものがほしかったのだけれど、Bluetooth機能がなく、第二選択肢だった墨色のこちらを択んだ。

そして、本来、このような機器は洗面室に置いておくものだと分かっているけれど、もの珍しい今は仕事部屋に堂々と置いて、日に何度も乗ってみるのが楽しい(まったく意味のない行為)。しばらくはこのままにしておこうと思う。

最新機種ではなく、型落ちのため、わずか4千円ほど。安上がりだけれど50代には必須の、実り多きクリスマスプレゼント。皆さんは今年、どんなクリスマスプレゼントを求めたのだろう?

クロワッサン連載「着物の時間」発酵料理家 清水紫織さんの着物物語を取材しました 2025/12/14

ツイート

マガジンハウス「クロワッサン」誌での連載「着物の時間」、今月は、発酵料理研究家、清水紫織さんの着物物語を取材しました。

神楽坂で料理教室を主宰し、発酵に特化した料理研究家として活躍する清水さんは、独立する時「人前に立つ時は常に着物を着る」と決めたそう。

自身を表すツールとして着物を利用するという、戦略的なあり方。そして、ご両親ともに着物に関わる仕事をされていたという〝ナチュラルボーン着物人〟な生い立ちもお話し頂きました。

上の写真は、先日、新著「やみつき発酵つまみ」の出版パーティーにお招き頂いた時のもの。清水さんはこの日ももちろんお着物をお召しです。

私は清水さんのお名前の紫にちなみ、紬地に紫の染料で花模様を染めた帯を締めてみました。着物は大好きな格子模様をドングリやリンゴなどで染めた草木染の伊那紬です。

写真にも写っている数々の発酵おつまみの美味しかったこと!

おつまみのレシピ本ですが、献立に一品加えるお惣菜レシピとしても大いに役立ちそう。料理下手の私ですが、しょうゆ醬(ひしお)にも挑戦する予定です。

ぜひ「クロワッサン」「やみつき発酵つまみ」、ともにご高覧下さい!

清水さん、楽しい取材とパーティーをありがとうございました。またご一緒しましょう☆

打ち上げ会 2025/12/01

ツイート

今週はむら田さんのご家族に本の打ち上げ会にご招待を頂いた。

あき子さんのご逝去後「染織工芸 むら田」七代目店主となられた次男の寛次さん、長女の容子さん、そしてKADOKAWA編集の郡司さんの四人で。

お店は銀座六丁目の「田中屋」さん。

あき子さんが折々訪れていたお店で、本の中でも「銀座お昼ご飯事情」の章で言及している。店内で使われている布巾も、むら田さんが染めて納めたもの。

私はこの日も、あき子さんに見立てて頂いて誂えた唐花模様の帯を締めて。今回は泥大島に合わせた。

前回の投稿の折には、上の写真のように淡い色合いの結城に合わせたから、今回は辛い系統のきものに合わせてみたのだけれど、どちらにも映えるのは、さすがはあき子さんのお見立てだと感じ入る。

ブルー系のきものにもきっと合うだろうし、春先には玉子色にも合わせてみたい。名古屋帯とは言え上質な地風のため、かなりきちんと感もあり、とてもとても出番の多い帯になる予感がする。

そして、この日、お二人から「本の記念に」とあき子さんのお形見を頂戴した。

まこと織物のよろけ織り地に、和更紗の端切れを切り嵌めたもの。

まさにむら田調、あき子さんそのものの帯で、何度かお召しになっているのも拝見したことがある。

このような貴重な帯を頂けること、何てありがたいことだろう。部屋に広げてしみじみと眺めていると、あき子さんがすぐ前にいらっしゃるようで涙ぐんでしまう。

更に、もう一枚、あき子さんが、生前に「本が出来たら西端さんに差し上げて」と用意してくださっていた夏の麻きものも頂き、そちらはまた時季が来たらご紹介しようと思う。

*

振り返れば、取材期間中、あき子さんはぽつり、ぽつりとしかお話をされない方だったため、取材者の私としては「本の材料が揃わない!」と非常に苦労をして、時には恨めしく思ったこともあった。

けれど、あき子さんのお心はもっとずっと大きかったのだ。今はただただ、もう一度だけお会いしたい‥‥。そんな風に、決してかなわないことを思ってみたりする。

*

そんなあき子さんの思い出話を、この日は四人で様々に語り合った。きっとお空の上でくしゃみを連発されていただろう。

二年強の時間をかけて取り組んだ仕事だったため、なかなか「終わった」という実感を持てずに過ごして来たけれど、ようやくこの日で、私の中でも本当に区切りがついたように思う。

また次の企画に向けて歩き出さなければ。

帯を眺めながら、そんなことも考え始めている。

「美しいキモノ」編集部訪問 2025/11/22

ツイート

先日、「美しいキモノ」編集部に伺いました。

私の新刊『九十一歳、銀座きもの語り』のプロモーションのためで、インスタグラムでご紹介を頂いたのです。

インスタをされている皆様は、ぜひ「美しいキモノ」のアカウントをご覧頂けたら嬉しく存じます。大変詳しく本の読みどころをまとめて頂き、感謝の思いでいっぱいです。

編集部の望月さん、ありがとうございました。

当日は、本の版元KADOKAWAの担当編集者である郡司珠子さんと一緒に伺いました。

実は、彼女は大学の同級生。うら若き18歳の年から、鬼厳しい上智大学哲学科ラテン語専攻クラスで机を並べて勉強した仲で、書籍の分野でかなり有名な編集者らしいのですが、何しろ同級生ですから〝珠子〟と呼んでいます。

珠子とは、当時はきものの話をしたことはありませんでした。しかし10年ほど前、互いにきもの好きと分かり、最近は会うとほぼきものの話しかしていなかった‥‥

そんな流れの中で、3年前、私が「美しいキモノ」の連載で「染織工芸 むら田」店主 村田あき子さんの美の源泉を探った回を彼女も読んでくれていて、そして、

「今度、取材の記念にむら田さんに帯を作りに行こうと思うんだけど、珠子も見に来る?」

と誘うと、案の定「行く!」とついて来て、そして、横で見ているうちに自分もほしくなってまんまと帯を誂えました。

実は、そこまでは予想通りだったのですが、店を出た瞬間、

「あき子さんの本作りたい!」

と言い出したのは、さすがに同級生の私も予想出来なかった‥‥

‥‥と、そんな始まりから出来上がったのが今回の本で、その始まりの日に作った帯を、この日は二人して締めています。

二本とも、あき子さんのおじい様であり、近代日本を代表する陶芸家である板谷波山の図案を帯に写し替えたもの。むら田さんと縁の深い西陣「三風魯」による手織りです。

私はこの日はベージュ色の結城の無地(「奥順」製)と合わせてみました。

ふだんなら、帯締めには玉子色や若菜色などを入れたくなるのですが、きものと少しだけトーンの違うベージュ色の冠組めにしたのは、あき子さんスタイルを狙って。きっとお空の上から「あらあら」と笑って見てくださったと信じています!

上の2枚の写真は、新著を採り上げてくださった媒体各誌のご紹介です。

20日に発売ほやほやの『美しいキモノ』の「INFORMATION 注目のこと」欄、きもの業界紙『染織新報』では大きく採り上げて頂きました。

そして、長くむら田さんがお店を構え、今回の本でもその息遣いの一端を伝えられたと自負している銀座の街の小粋なタウン誌「銀座百点」でもご紹介を頂きました。

各媒体誌でご尽力を頂いた皆様、ありがとうございます。皆様もぜひ手に取って頂けましたら幸いです。

新著出版のお知らせ 2025/11/12

ツイート

本日、私の本が、全国の書店とインターネット書店にて発売になりました。

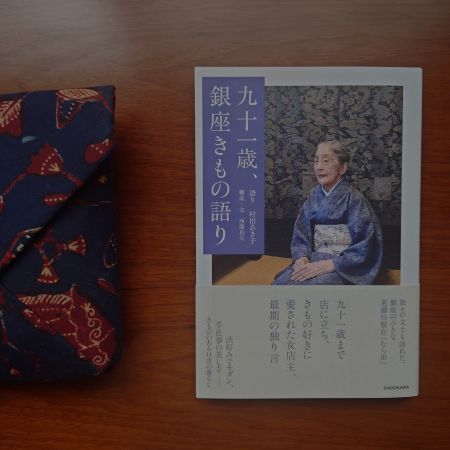

『九十一歳 銀座きもの語り』(KADOKAWA)

語り 村田あき子 構成・文 西端真矢

銀座の老舗きもの店『染織工芸 むら田』店主として、全国のきもの好きの憧れと尊敬を集めた故村田あき子さん。生前最後となった、約半年にわたる連続取材をまとめた一冊です。

東京好みを代表すると言われた、シックでしゃれたきものスタイルの源泉。きものの商いの舞台裏。昭和から平成へとまたがる銀座の街の息づかい。

そして、まるでその銀座の街の柳のように、しなやかに、静かにご自身を貫くあき子さんの人生の歩みは、私たちに生きる勇気を与えてくれるように思います。

どうか皆様ご高覧頂けましたら嬉しく存じます。

写真は、その新刊と、以前、あき子さんにお見立て頂いて求めた更紗の数寄屋袋。

養老孟司先生×中川恵一先生 生、死、病をめぐる対話を取材しました――「いのちのレッスン」婦人画報12月号にて 2025/11/06

ツイート

発売中の『婦人画報』12月号にて、養老孟司先生を取材しました。

210頁より、「いのちのレッスン」と題してお届けしています。

2000年以降のこの国最大のベストセラー『バカの壁』をはじめ、平易な言葉で、生と死、都市と自然、身体と精神などの問題に独自の思想を示し続けて来た養老先生。その先生に、昨年、肺がんが見つかりました。

長年病院嫌いを公言して来た先生は、現在、がんとどのように向き合っているのか。

死を強く意識する状況の中で、人は精神の平衡を保ち続けられるのか。

おそらく木で火を起こし鉱石を石で砕いてナイフを作った石器時代から人類が思考を続けて来た、病、老い、死の問題。

我々誰しもにとって切実なこれらの問題を、愛弟子の中川恵一医師と語り合います。

上の写真は、取材に当たって私が読み込んだ先生の著書(一部、図書館で借りたものも含まています)。

そしてこちらの写真は、取材場所だった先生の箱根の山荘にある、馬と鹿が描かれた〝馬鹿の壁〟。

お二人の対談ではありますが、読み物として成立させるために、地の文の部分でかなり強く私の色を出した渾身の一本です。

ぜひご高覧頂けましたら幸いです。

道明? DOMYO? OYMOD! 2025/11/05

ツイート

先週の金曜日、帯締めの〝道明〟の新ライン発表レセプションへ伺いました。

洋装向けの〝DOMYO〟ブランドは既に定着していますが、今回は更に新ライン。〝OYMOD〟というその名は、そう、DOMYOの後ろ読み。きものの帯締めをそのまま洋服にベルトとして使おうというコンセプトで、現代ファッションと相性の良いデザインが展開されています。

1枚目写真がその一部なのですが、確かに、デニムにすごく合いそうだと感じました。

2枚目、3枚目写真は実際に洋服に合わせて会場を闊歩されていた、今回のプロジェクトチームの皆様。

「洋服用に長めの寸法で組んでいるのだろうな」と思っていたのですが、きもの用と1ミリたりとも変えてないとのお話に驚きました。つまり、私を含むきもの愛好家が手持ちの帯締めをワンピやジーンズに合わせることも出来るという訳です。

もちろん、洋服に合うデザインと合わないものがあると思いますが、自分の手持ちを振り返ってみると、ああ、あれなどデニムのつなぎに合いそう!というものが確かにあるので、そのうちに試してご披露出来たらと思います。

組紐の可能性を感じる夜でした。

上の写真は、会場にてのワタクシ。

一点ものバッグブランド〝アトリエ花傳〟オーナーの観世あすかさん(中)、「婦人画報」「美しいキモノ」元編集長で、現在はエディティトリアル・プロデューサーとして独立された富川匡子さん(左)の美しいお二人と♡

そして、あすかさんの黒のワンピースにたすきのように、リボンのように掛けられた組紐にご注目ください!

こちらはたぶん安田組かと思いますが、正倉院の組紐を道明さんで復刻したもので、今日の新ラインのコンセプトにちなんで「ワンピースに合わせて見ようと思って」とのこと。素晴らし過ぎます。

しかも中央には大胆にもミキモトのパールのネックレスを縫い留め、アンティークでしょうか、素敵な銀のブローチも。五分ほどで縫い留めて、ささっと巻きつけたとおっしゃっていましたが、凡人に出来ることではありません。まさに美を知り尽くしたあすかさんならでは。

そしてあすかさんのこのお姿にも組紐の新しい可能性を感じた楽しいひと時でした。

映画『国宝』感想 2025/10/27

ツイート

映画『国宝』をようやく観に行くことが出来たので、遅ればせながら感想を書いてみようと思う(ネタバレを含むので未見の方はお気をつけください)。

まず、本当にざっくりと言うなら、私はそこまで強い感動はこの作品に対しておぼえなかった。

もちろん、駄作ではないと思う。それどころか入場料以上のものをきっちりと返してくれる佳作であり、良作であり、ところどころでは私も涙ぐんでしまった。映像は美しく、正確に時代を再現した美術や衣裳も素晴らしい。出演俳優の一人一人が優れた演技をしていること、中でも主演の吉沢亮と横浜流星の圧倒的な素晴らしさはもう言い尽くされているだろう。ただ、映画全体を見渡した時に傑作かと問われれば、私はそうは思わないのだ。

この映画には吉田修一による同名の原作があり、鑑賞前にそちらも読了した。その原作に対しても同じ感想を持っている。悪い小説ではないけれど、平凡。古典的な〝宿命のライバルもの〟の常道通りの展開だな、と。

たとえば私が少女時代に親しんだ漫画で言うなら、『エースをねらえ』や『ガラスの仮面』。

スポーツや芸術の分野で二人の才能ある若者が競い合う物語だ。一方は生まれついての華があり、幼い頃から天才と言われ続けて本人もそう自覚している。しかし真の怪物的才能は、一見どんくさく見えるスロースターターの方に宿っていて‥‥

『国宝』もまさに〝この宿命のライバルもの〟の定型をそのまま踏襲している。

いつの時代にも人を惹きつける物語であり、『国宝』は、それを日本の伝統芸能である歌舞伎の世界に置いた点が新しいだろう。

そしてどのような物語でも、物語を展開していくためには主人公が立ち向かうべき何らかの障害を必要とするが、『国宝』は歌舞伎の世界を描くことで、歌舞伎の名門一家御曹司の俊介と外から歌舞伎界に入った喜久雄、つまり〝血筋vs才能〟という新たな障害をライバル物語のフォーマットに導入することが出来た。これが『国宝』の持つもう一つの新しさと言えるだろう。

けれど、私の性格がひねくれているからだろうが、芸術作品に対しては、既成の定型フォーマット自体を揺るがすような新しい認識体験があるべきだと考えている。

これは別に現代アートによく見られるような〝くそくだらない(おっと、汚い言葉失礼)〟思考ゲームである必要はなく、大衆小説や娯楽映画の形を取っても十分に達成出来ることだと思っているが、この視点で見た時、『国宝』は定型のライバル物語のフォーマットの内側にとどまっていて、平凡だと思うのだ。つまり〝血筋vs才能〟という障害はフォーマットのレース飾りに過ぎない、ということだ。

ちろん、その定型フォーマット内の物語としては、小説『国宝』も映画『国宝』も最高度の水準に達している。だから冒頭で佳作であり良作と書いたのだった。

*

ところで、この映画のもう一つの見方として、芸に生きる人々が己の芸を磨き、やがて名人へと成長していくまでを描く〝芸道もの〟という分類も出来るだろう。

よく比較されるのが中国の陳凱歌(チェン・カイコ―)監督による『さらば、わが愛 覇王別姫』で、実際、『国宝』の李相日監督は『さらば、わが愛』に感銘を受け、自分もいつか芸道ものを撮りたいと思い続けて『国宝』の制作に到ったとインタビューで語っている。

私はこの『さらば、わが愛』を、正確な回数はもう分からなくなってしまったけれど、少なくとも十回は観ている。やはり中国の伝統芸能である京劇の女形役者が主人公で、『国宝』と同様、幼い頃から厳しい稽古を積んでやがて名優へと昇り詰めていく。

私は、この映画は真に傑作だと思う。日本人だから、日本映画により優れていてほしいと願う気持ちがあるが、二作を比較すると、やはり『さらば、わが愛』に軍配を挙げざるを得ない。そしてその差は物語のパースペクティブから来るものだと考えている。

『さらば、わが愛』は、日中戦争から文化革命にわたる、中国現代史の中でもとりわけ激動の時代を物語の舞台に設定している。

政治体制がめまぐるしく変わり、今日の体制側が明日には糾弾される側に転落することも珍しくない不安に満ちた時代。その中で、主人公と彼の役者仲間は自分の生命や社会的身分を守るのか、それとも芸の尊厳を守るのか、という決断に幾度も迫られることになる。

戦後の平和な日本社会の中で己一人の芸に悩む『国宝』に比べると話のスケールが格段に大きく、懊悩の深度も深い。ここに『国宝』がカンヌ映画祭でスタンディングオベーションを受けたのみに終わり、『さらば、わが愛』が最高賞であるパルムドールを受賞した彼我の差の遠因が存在するだろう。

中でも、日中戦争後、中国の粗野な民衆が京劇の芸術性を理解せず、更には毛沢東に操られるがまま文革の熱気にのぼせ上がった若者たちが京劇にむりやり共産主義思想を導入して根底から京劇を破壊していく悲劇的な状況の中で、主人公が、最も憎むべき存在であったはずの日本軍将校の方が京劇を理解していた、と認識する逆説的な展開は〝芸道もの〟の定型を超越して、芸術と社会、道徳と美の対立という人類の普遍的な問題へと到達している。

このような定型の突破を『国宝』に見たかったと思うのは、求め過ぎというものだろうか。

*

日本での大ヒットを受けて、これから『国宝』は世界各国で公開されると聞く。商業的な成功については、私はどうこうと予測は出来ないけれど、評論家、或いは創作に関わる人々に高く評価されるかという点では、難しいのではないかと感じている。

何故なら、世界では普通、芸とはただひたすら実力のみで評価されるものであって、血筋は一顧だにされないからだ。百年、二百年にわたって代々モーツァルト弾き、代々バレリーナの家など存在しないし、舞台でシェイクスピア古典劇を演じられる俳優は尊敬されるが、その訓練を受ける英国王立演劇学校には公平な試験を通してしか入学出来ない。

だから、海外の人々には『国宝』の「血筋か、才能か」という問題設定自体がナンセンスと受け取られるのではないだろうか。或いは、〝封建的制度を才能で乗り越える青年の物語〟というポリティカリーコレクトネスの文脈でとらえられるかも知れない。

いずれにせよ、日本の観客が、ライバル物語の定型として二人の若者がひたむきに競い合う姿を純粋に愛でたようには、海外の観客には受け取られないのではないかと思う。

ただ、このように書いたからと言って、私は日本の「家」制度、「家元」制度を否定している訳ではない。この制度があることで守られて来たものも多いと思う。

たとえば明治維新の際にもしも家という仕組みがなければ、当時、大名の庇護を失って困窮に陥った能も狂言も茶の湯も失われてしまった可能性は高い。

先祖が代々受け継いで来たものだと思うからこそ、その家に生まれた人々は必死に家の芸を守り続けたのであり、その厳しい使命感は尊いものだ。そして、だからこそ、『国宝』というこの映画は、徹底的に日本ローカルな作品だと思うのだ。

最後に、映画『国宝』と小説『国宝』で異なる或る一点について言及しておきたい。

それは主人公の二人が最後に共演する演目で、小説では『隅田川』だが、映画では『曽根崎心中』に変えられている。そしてこの改変に李監督はいくつもの意図を込めているように思える。

その第一は、物語の構成上から来る意図で、『曽根崎心中』は俊介が青年時代に喜久雄との才能の差を初めて思い知らされた因縁の作品だから、その同じ『曽根崎心中』を最後に再び演じるとすることで、二人の長い葛藤をより強く観客に印象づけることが出来る。

第二に、『曽根崎心中』には遊女お初の足を愛人の徳兵衛が押しいだきあごをすりつける重要な場面があるが、『国宝』のストーリー中では、お初役の俊介は糖尿病の悪化によって足が紫色に壊死し始めているから、その痛々しい足を徳兵衛役の喜久雄が愛おしく手に取って顔をすりつけることで、これまで自分の才能によって傷つけ続けて来た俊介をいたわり、許しを請うという暗喩を含ませることが出来る。

そして最も重要な第三の意図は、最後の心中の場面に仕組まれている。この場面ではお初は徳兵衛に「はや、はや、殺して」と短刀を差し出して自分をひと思いに刺すようせがむが、そのくだりが俊介と喜久雄の関係に重なっていく。

生涯にわたり喜久雄との才能の差にもがき続けて来た俊介。その彼が自分の死期を悟って『曽根崎心中』の舞台をつとめながら、「殺して」というお初の台詞を借りて「俺を殺してもっと先へ進め」と全身全霊で喜久雄に伝えている。この健気さは全編で最も心を打つ場面の一つであり、李監督が『隅田川』ではなく『曽根崎心中』を択んだからこそ達成された。監督の見事な計算だと思う。

そしてもう一つ、『さらば、わが愛』との近似が想起される。

『さらば、わが愛』では、京劇『覇王別姫』が何度も繰り返し演じられる(特にラストシーンで重大な意味を持つ)。

敵の軍勢に包囲され、もはや死ぬまでとなった古代中国の王と王妃。愛する王に向かって王妃は「その剣で自分を殺してくれ」と懇願する。

これはお初が徳兵衛に短刀を差し出すのとまったく同じシチュエーションであり、『曽根崎心中』を択ぶことで李監督は『さらば、わが愛』へのオマージュをも込めたと考えるのは穿ち過ぎだろうか。或いは偶然なのだとしたら、そこには創作の神の意志が働いていたようにも見える。

*

こうして物語は最終章に入り、俊介没後一人で舞台に立ち続ける喜久雄はついに人間国宝に認定される。人間でありながら、宝。芸能の神の領域に達した喜久雄のもはや芸の容れ物のような底なしの表情に驚かされる。三十そこそこにしてこの表情を演じられる吉沢亮の喜久雄に似た怪物的演技力。そしてそのネガのような横浜流星のどこまでも地上の人間であり続ける演技。役と役者がないまぜとなり生まれる幻惑に酔いしれる分には最高の一作なのだろう。